こんにちは

看護師のたかはしです

ナース歴・潰瘍性大腸炎歴はともに20年以上となりました。

あなたの症状が少しでも改善されますよう、これまでの苦労や経験を活かし、医療者としてご提案・ご案内をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします!

今日は潰瘍性大腸炎について見ていきましょう

よろしくお願いします

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は、「腹痛」や「下痢」「粘血便:ネンケツベン」などをくりかえす、

原因不明の病気です。

炎症により、大腸の粘膜がただれたり(びらん)、深い傷(潰瘍:かいよう)ができたりします。

腸の粘膜がやけどを負ったようなイメージですね

このような病態を、「炎症性腸疾患:えんしょうせいちょうしっかん」といいます。

症状が似通う、「クローン病」が、同じ分類になりますが、

潰瘍性大腸炎の病変が、大腸に限られるのに対し、

クローン病は、口から大腸を経て、肛門まで、広範囲にわたることが特徴です。

日本の患者数は、米国につづいて第2位、年々増加の一途をたどっています。

男女差はなく、若い世代から高齢者まで、幅広い年代で発症しています。

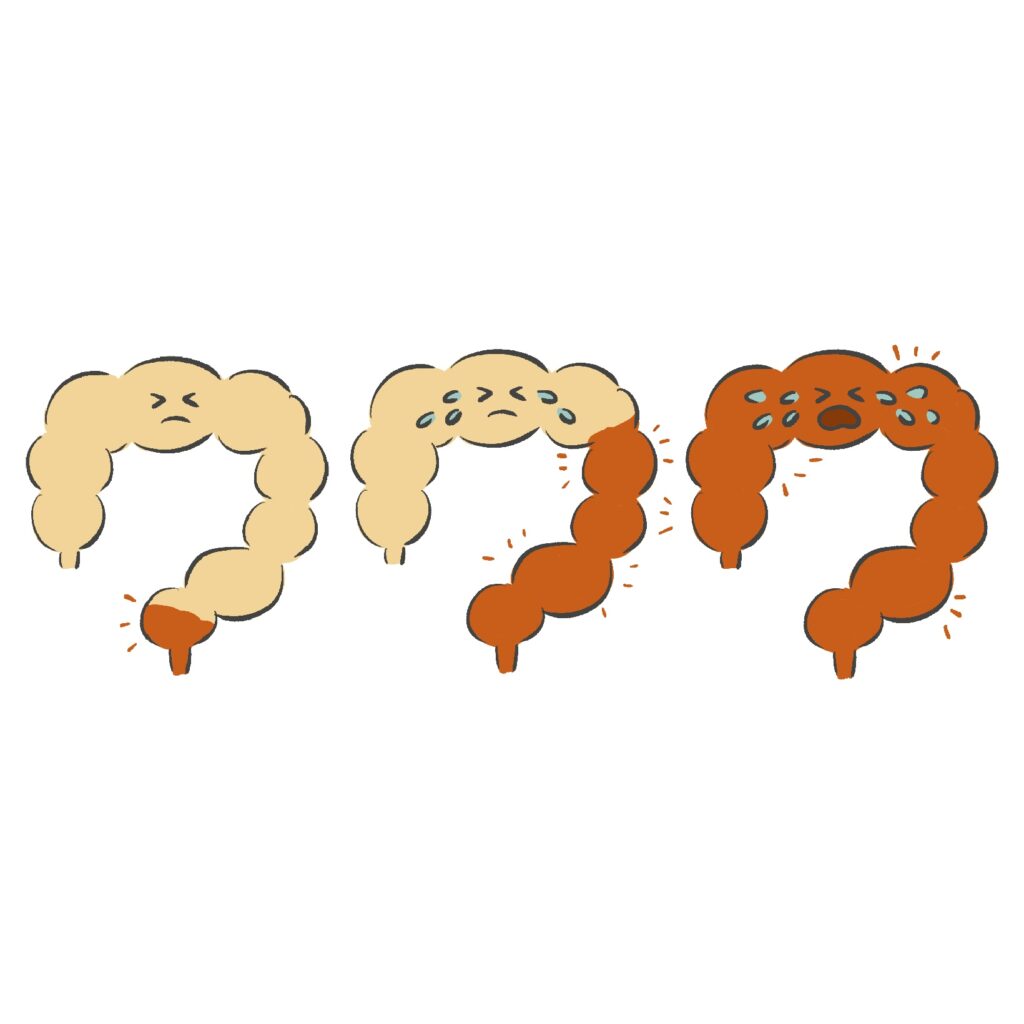

寛解期と活動期

大腸の炎症が治まり、症状が落ち着いている時を、「寛解期:かんかいき」。

炎症が強く、つらい症状をともなう時期を、「活動期:かつどうき」と言います。

潰瘍性大腸炎は、寛解期と活動期を、交互に繰り返しますが、

治療と生活習慣の改善で、多くの人は、寛解を維持することができるのですよ

良い状態から、ふたたび活動期へ戻ってしまうことを、「再燃」と言います。

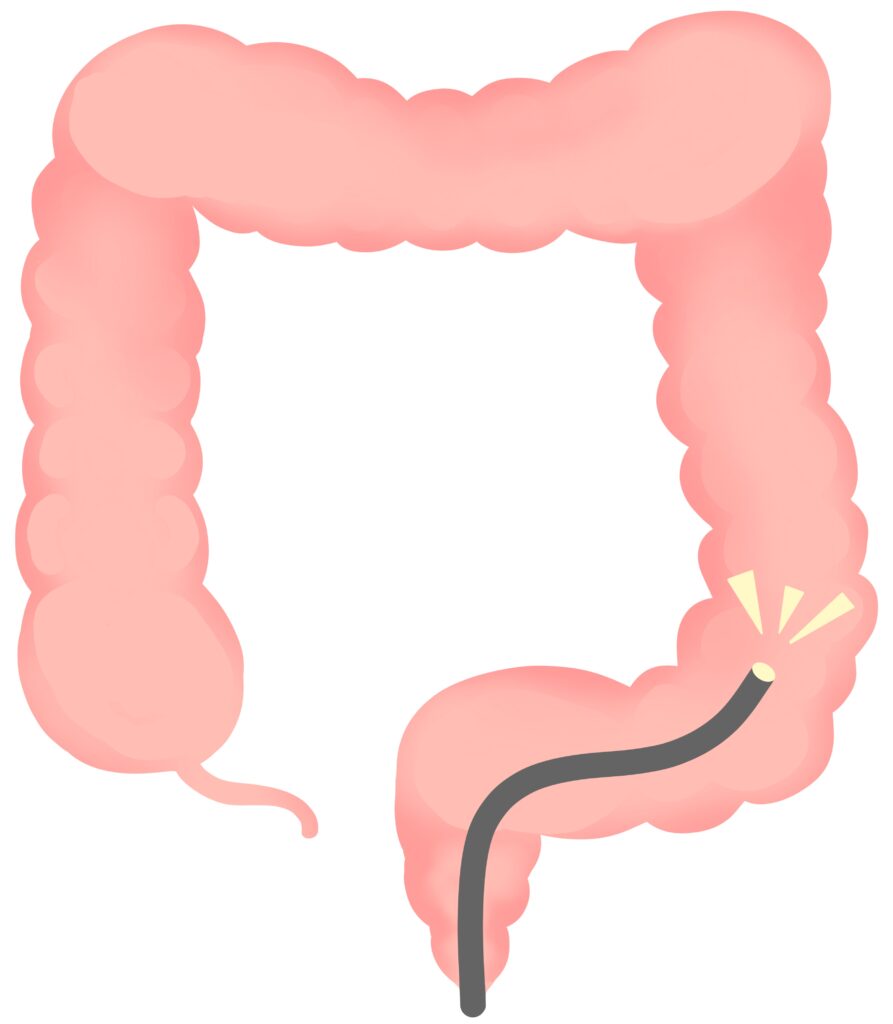

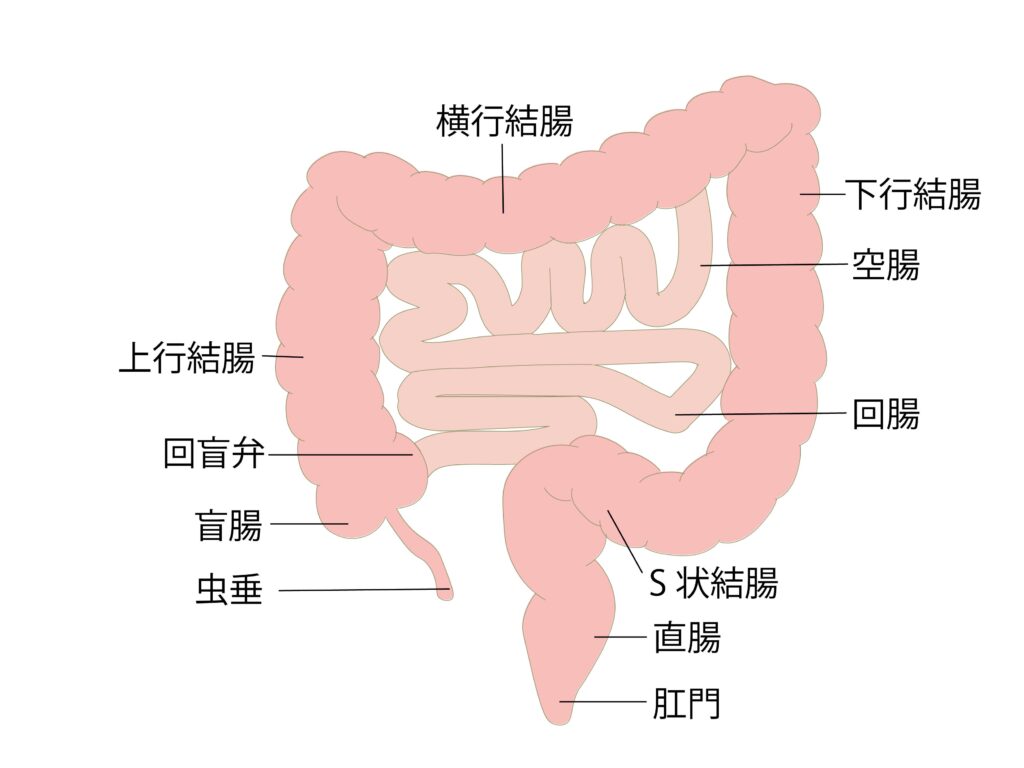

病変の拡がり

ピンク色の太い部分が大腸なのですが、

病変が起こる場所により、下記の3つのタイプに分類されます。

- 直腸炎型

- 左側大腸炎型

- 全大腸炎型

「直腸炎型」は、肛門に近いところでおきる病変で、初期の段階。

「左側大腸炎型」は、私たちのお腹の、左側の大腸の病変、

イラストの下行結腸(カコウケッチョウ)から、肛門に向かうまでの場所ですね

「全大腸炎型」は、肛門から、お腹の右下にある盲腸まで、腸の全体にわたります。

病変は「直腸」からはじまって、徐々に拡がりをみせていきますので、

早い段階で、受診をすることがとても重要です

症状

下記のような初期症状の場合は

我慢をしたり、市販のくすりで様子をみてしまいがちです。

- 下腹部の違和感

- 腹痛

- 下痢

- 便に血が混じる

潰瘍性大腸炎は進行すると、傷ついた腸の粘膜から、じわじわと出血するようになり、

発熱や強い腹痛が現れ、脈が速くなり、だるさを感じるようになります。

炎症が起きてしまうと、少々厄介なんですよ

傷んでしまった腸の粘膜は、本来の働きが失われ、体重減少、脱水などおこします。

食事が摂れる状況ではなくなりますからね。

たび重なる下痢、腹痛、便意などに加え、

持続する出血により、貧血をおこし、日常生活がままならない状況になるのです。

症状が軽いからと様子を見たり、我慢を続けることはしないでください。

受診をためらう間に、炎症が拡がってしまいますからね。

早期の受診を心がけましょう

原因

原因はいまだ特定されていませんが、

大腸の粘膜に、白血球のなかま「顆粒球」が集まり、粘膜を攻撃していることが確認されています。

本来、白血球はからだを守るために働く細胞。

その細胞が、自分自身の大腸を、傷めているのです。

自分自身の組織を、傷めるこの状態は、「自己免疫疾患:じこめんえきしっかん」と呼ばれています

この病態がおきるきっかけとして、食事やストレス、

腸内環境や生まれながらの体質(遺伝的要素)など、いくつかの要因があげられています。

要因の詳細は、下記の記事をご覧ください

それでは、本日はこの辺りで終わりにしましょうか。

次回、「受診から診断まで」を予定していますので、しばらくお待ちくださいね

今日もありがとうございました